「お通し 英語でどう説明すればいいの?」と、居酒屋で外国人のお客様に聞かれて困ったこと、ありませんか?

お通しは日本独特の文化であり、海外にはほとんど存在しないシステムです。

だからこそ、英語で上手に説明できると「この人、丁寧だな」「日本文化をよくわかってる」と信頼されるきっかけになります。

この記事では、「お通し 英語」での正しい言い方、トラブルを防ぐ説明方法、実践的な接客フレーズまでを徹底解説します。

文化の違いをスマートに伝えることで、英語が苦手でも“心の通じる接客”ができるようになりますよ。

この記事を読み終える頃には、「お通しって英語でこう言えばいいんだ!」と自信を持って伝えられるはずです。

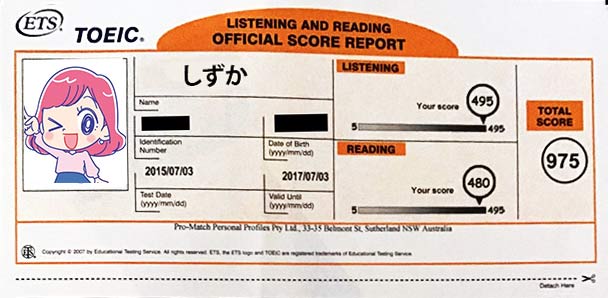

著者情報

元オンライン英会話講師 / TOEIC975点保持者

元大手オンライン英会話講師。これまで100人以上の日本人英語学習者に英語を指導。100人以上の初心者の「最初の一歩」をサポートした実績あり。「量より質」をモットーに、「これならできそう!」と思える小さな成功体験を届ける事をミッションとしている。

目次

なぜ「お通し」の英語説明はこんなに難しい?よくある失敗と3つの理由

まず、安心してください。「お通し」の英語説明が難しいのは、あなたの英語力のせいではありません。

私も昔居酒屋でアルバイトをしていた時は、「It's Japanese custom!」とだけ言ってしまい、お客様をさらに困惑させてしまった苦い経験があります。

この問題の背景には、大きく分けて3つの理由が存在します。

問題点1

そもそも文化の前提が違うから

多くの欧米のレストランでは、「注文したものだけがテーブルに届き、その分だけ支払う」のが常識です。そのため、注文していない料理が自動的に出てきて、しかも有料である「お通し」のシステムは、彼らにとって理解しがたいものです。

問題点2

一言で完璧に表現できる英単語がないから

"Appetizer"(前菜)や "Cover Charge"(席料)など、似たような概念の単語は存在しますが、どれも「お通し」の持つ「席料と前菜がセットになった、日本独自の習慣」というニュアンスを完全には表現しきれません。

問題点3

「有料」であることが不信感に繋がりやすいから

お客様の視点から見れば、「頼んでいないものにお金を請求される」と感じてしまう可能性があります。この点が、接客スタッフにとって最も気を使う、デリケートな部分ではないでしょうか。

お通しの説明は英語でこう伝えよう!外国人客を笑顔にする「おもてなし3ステップ会話術」

それでは、外国人のお客様を笑顔にするための、お通しの英語での説明の仕方を伝えします。

ここでご紹介する「おもてなし3ステップ会話術」のポイントは、難しい単語を並べることではなく、伝える順番と相手への配慮を大切にすることです。

Step 1: 先手の笑顔で「お通しとは何か」を英語で伝える

お客様が「これは何だろう?」と疑問に思う前に、こちらから自主的に説明を切り出しましょう。

ドリンクを提供した後などが、絶好のタイミングです。

"Here is your otoshi, a small appetizer."

(こちら「お通し」です。小さな前菜ですよ。)

ここでは、まず日本語の「Otoshi」という固有名詞を伝え、それが「Appetizer」(前菜)の一種であるという関係性を示すのがポイントです。

いきなり英語で説明するより、まず「Otoshi」という名前を教えることで、日本文化への興味を促すきっかけにもなります。

Step 2: 短い一言でなぜお通しが有料なのかを英語で伝える

次に、なぜこの有料の前菜が提供されるのか、その理由を簡潔に伝えます。

ここで、「日本の文化です」と押し付けるのではなく、お店の「System」(仕組み)や「Table charge」(席料)という言葉を使うのが、誤解を避けるコツです。

"It's our restaurant's system, and it's included in the table charge."

(これは当店のお店の仕組みでして、テーブルチャージに含まれております。)

なぜなら、OtoshiはTable charge(席料)の一部として提供される、という関係性を明確に伝えることが、お客様の納得感に繋がるからです。

「文化だから」ではなく「お店のルールだから」と説明することで、スムーズに受け入れてもらいやすくなります。

Table Chargeの他に、似たシステムでCover chargeと言うシステムが欧米にはあります。

その違いを以下の表で確認しましょう。

| 用語 | 主なニュアンス | 使われるシーンの例 |

|---|---|---|

| Table charge | 席料、テーブル代。料理(お通し)が含まれることが多い。 | 日本の居酒屋、レストラン |

| Cover charge | 席料。特に音楽ライブや特別なエンターテイメントがある店の入店料。 | ライブハウス、ジャズバー |

Step 3: 安心の一言で「配慮」を示す

最後に、お客様への配慮を示す一言を添えることで、お通しの文化がぐっと「おもてなし」の印象が高まります。

特に、アレルギーの有無を確認する一言は非常に重要です。

"Please enjoy it while you wait for your order. Also, do you have any food allergies?"

(ご注文のお料理をお待ちの間にどうぞ。ちなみに、何か食物アレルギーはございますか?)

この一言が、単なる「ルールの説明」を、心遣いのこもった「コミュニケーション」へと変えてくれます。

【状況別】「お通し英語」応用フレーズ&お役立ち単語集

基本の3ステップをマスターすれば、ほとんどの状況に対応できます。

ここでは、さらに一歩進んだ応用フレーズと、覚えておくと便利な単語を見ていきましょう。

お通しを断られたら場合の対応方法

お店のルールによりますが、もしお客様がお通しを断ることが可能であれば、快く対応しましょう。

"Certainly. I will take it away."

(かしこまりました。それではお下げいたします。)

アレルギーがあると言われたら?

すぐに内容を確認し、もし該当する場合は、ためらわずに下げましょう。

"Thank you for letting me know. I will remove it for your safety."

(教えていただきありがとうございます。安全のため、こちらはお下げいたします。)

✍️ 専門家の経験からの一言アドバイス

【結論】: お通しを断れるかどうか、お店の方針を事前に必ず確認しておきましょう。

なぜなら、この点をお客様に聞かれて曖昧に答えてしまうことが、一番のトラブルの元になるからです。

「確認します」と一度持ち帰るよりも、「当店では皆様にお願いしております」あるいは「はい、お下げできます」と即答できるだけで、お客様の信頼感は大きく変わります。この事前の確認が、あなたの自信ある接客を支えてくれます。

お通しを英語で伝えるときのNG表現と注意点

お通し 英語で説明するとき、たった一言の使い方で誤解を招くことがあります。

ここでは、よくあるミスとその回避方法を詳しく見ていきます。

① 「free」や「complimentary」を安易に使わない

お通し 英語で最も注意したいのが、“free”や“complimentary”という言葉の使い方です。

これらの単語は「無料」という意味で受け取られるため、お金がかかるお通しには不適切なんです。

「This appetizer is complimentary.」と伝えてしまうと、「無料の料理なんだ」と誤解されてしまいます。

正しくは、「We charge a small fee for the appetizer as a table charge.」と説明しましょう。

この表現なら、柔らかく料金が発生することを伝えられます。

英語では、“clear but polite(明確かつ丁寧)”が信頼を生む基本です。

② 直訳の「Otoshi」だけでは伝わらない

お通し 英語でただ「Otoshi」と言っても、多くの外国人には意味が通じません。

なぜなら、“otoshi”は日本特有の言葉で、英語圏には同じ概念が存在しないからです。

「We serve an otoshi.」だけだと、「What’s that?」と聞き返される可能性が高いです。

そのため、「Otoshi is a small appetizer served before your order arrives.」と説明しましょう。

この一文だけで、どんな料理でどんな役割があるのかが伝わります。

単語ではなく、「一文で意味を説明する」が鉄則ですよ。

③ 会計時に誤解を生まない説明のコツ

お通し 英語でのトラブルは、ほとんどが会計時に起こります。

外国人のお客様から「What is this charge?(この料金は何?)」と聞かれたとき、曖昧な返答はNGです。

「It’s a table charge, which includes a small appetizer called otoshi.」と答えるのがベストです。

このフレーズは、システムの説明と料理の内容を同時に伝えられる優れた言い回しです。

説明がはっきりしていると、お客様も安心して納得してくれます。

トラブル防止は「丁寧な事前説明」に尽きますね。

④ 外国人が不快に感じやすい言い回しを避ける

お通し 英語で説明する際には、命令的・否定的に聞こえる表現を避けることも大切です。

たとえば、「You must pay for it.」は強すぎて、圧迫感を与えてしまいます。

代わりに、「We charge a small fee for the appetizer as part of our system.」のように柔らかく伝えましょう。

また、「You can’t refuse it.」もそのままでは冷たく聞こえるため、「I’m sorry, but it can’t be declined.」とすれば丁寧です。

英語はトーンで印象が変わる言語です。声のトーンを柔らかく保つことも重要なポイントです。

“Politeness is also part of hospitality.”(丁寧さもおもてなしの一部)なんですよ。

日本の文化として英語で伝える「お通し」の意味と由来

お通し 英語で説明するときに、文化的背景まで伝えられるとぐっと深みが増します。

ここでは、お通しのルーツや日本らしい意味合いを、英語でどう伝えるかも含めて紹介します。

①「お通し」の語源と関西の「突き出し」との違い

お通し 英語で説明する前に、まず日本語の意味を理解しておくことが大切です。

「お通し」という言葉は、「注文を厨房に通した(伝えた)」ことを由来としていると言われています。

つまり、お客さんの注文を“通す”合図として最初に出す料理、それが「お通し」なんです。

一方で、関西地方では「突き出し(つきだし)」という言葉がよく使われます。

どちらも同じような意味ですが、地域によって呼び方が違うだけなんですね。

英語では「a small appetizer served before the meal as a welcome dish」と説明すると自然です。

② なぜ日本の居酒屋では必ず出されるのか

お通し 英語で説明するうえでよく質問されるのが、「なぜ必ず出るの?」という疑問です。

日本の居酒屋文化では、最初の一品を出すことで「お客様を歓迎しています」という意味を込めています。

また、料理を準備するまでの“つなぎ”の役割もあります。

「We serve it as a small welcome dish before your order arrives.」と伝えると、とても丁寧な印象です。

お通しには、おもてなしと時間の演出、両方の意味があるんですね。

この文化的背景を理解してもらうと、外国人のお客様も「素敵な習慣だね」と感動してくれます。

③ 外国人が理解しやすい「テーブルチャージ」的説明

お通し 英語で「テーブルチャージの一部です」と伝えると、海外の人にも理解しやすくなります。

欧米でもバーやライブハウスでは“cover charge”が一般的なので、比較しながら説明すると伝わりやすいです。

たとえば、「It’s similar to a cover charge, but it comes with a small appetizer.」と説明するのがおすすめです。

この一言で、「なるほど、入場料みたいなものか」とすぐに理解してもらえます。

外国の文化を尊重しながら、日本独特の仕組みを説明するのがポイントですね。

こうした丁寧な説明が「文化の架け橋」になるんですよ。

④ お通し文化が生む“おもてなし”の価値

お通し 英語で伝えるときに、単なる料金説明だけでなく「おもてなしの精神」も伝えると印象がアップします。

お通しは、「お客様を歓迎する気持ち」「料理が始まる前の準備」「その日のお店の雰囲気を伝える一皿」といった意味があります。

つまり、単なる小皿料理ではなく“心のこもった第一印象”なんです。

英語では、「It’s a small welcome dish to express hospitality in Japanese style.」と説明するのが素敵です。

この一言で、日本文化の温かさがきっと伝わります。

「お通し=おもてなしの象徴」として紹介できれば、英語での説明もより感動的になりますよ。

「お通し」の英語に関するよくある質問(FAQ)

最後に、「お通し」の英語の表現や、海外のシステムについてよく聞かれる質問にお答えします。

豆知識として知っておくと、さらに説明に深みが出ますよ。

Q1. そもそも、なぜ日本には「お通し」文化があるの?

いくつか説がありますが、「お客様をお待たせしないためのおもてなし」として始まった、というのが有力です。

最初の一杯と一緒にすぐ出せる料理を提供することで、手持ち無沙汰な時間をなくす、という心遣いが起源だと言われています。

Q2. 海外にも「お通し」に似た習慣はある?

はい、あります。例えば、スペインのバルで提供される「タパス」や、イタリアのレストランで出てくるパン(コペルト)などが近いです。

これらも、席料に含まれていたり、自動的に提供されたりする点で似ています。

まとめ:お通しを英語で説明しよう!

この記事では、外国人のお客様にお通しを英語で説明するための「おもてなし3ステップ会話術」を解説しました。

1. 先手の笑顔で「これは何か」を伝える (Otoshi is a small appetizer.)

2. 短い一言で「なぜか」を添える (It's included in the table charge.)

3. 安心の一言で「配慮」を示す (Do you have any allergies?)

完璧な英語の発音は必要ありません。一番大切なのは、お客様を不安にさせないように、というあなたの「おもてなししたい」という気持ちです。その気持ちこそが、最高のスパイスになります。

この記事をブックマークして、次回の接客前にそっと見返してみてください。きっと、あなたの心強い味方になるはずです。